Franco Freda

Audio clip: é necessario Adobe Flash Player (versione 9 o superiore) per riprodurre questa traccia audio. Scarica qui l’ultima versione. Devi inoltre avere attivato il JavaScript nel tuo browser.

Incipit dell’interrogatorio di Freda al processo per Piazza Fontana. Milano, 2001.

BIOGRAFIA

Di origini irpine, Franco Freda nasce a Padova, l’11 febbraio 1941. Attento alla politica fin dal ginnasio, presiede il Fuan San Marco (l’organizzazione degli studenti universitari del Movimento Sociale Italiano), rendendolo poi autonomo da quel partito – che ritiene non ‘in ordine’.

Dopo essersi laureato in giurisprudenza, discutendo con il professor Enrico Opocher la tesi su “Platone: lo Stato secondo giustizia”, costituisce, nel 1963, il Gruppo di Ar. Tale sodalizio balza subito ai rumori delle cronache diffondendo un opuscolo che compendia alcune teorie revisioniste sull’“Olocausto” e spinge il senatore comunista Terracini a formulare ai ministri dell’Interno e di Grazia e Giustizia una interrogazione (dove si parla di “un immondo fascicolo antisemita” e si domanda quali misure fossero state prese “per cauterizzare la piaga fetida e purulenta prima ch’essa allarghi la sfera della propria azione”). Sempre nel 1963, Freda fonda le Edizioni di Ar, che aprono il proprio catalogo con il Saggio sull’ineguaglianza delle razze umane di Arthur de Gobineau. Nel 1969, pubblica La disintegrazione del sistema, nota sua scrittura di contrasto.

Le Edizioni di Ar – il cui catalogo raccoglie centinaia di titoli e si ramifica ora in una ventina di collane – riuniscono i classici del pensiero antiumanistico e antidemocratico (antimoderno), da de Gobineau, a Nietzsche, a Spengler, a Evola. Verso la fine degli anni ‘70, durante la lunga carcerazione, Freda inaugura la collana ‘Paganitas’, che comprende le voci più significative della non-cristianità, da Celso (la prima traduzione in Italia del Discorso di verità appare, nel 1978 appunto, a cura sua), a Giuliano Imperatore, a Porfirio, a Pitagora, fino ai contemporanei.

Dal 1971, il processo (politico e quindi giudiziario) per la strage di Piazza Fontana vede l’Editore tra i principali imputati, fino al 1987, quando la Corte di Cassazione stabilisce la sua non-responsabilità per la strage, confermando le due sentenze assolutorie di appello di Catanzaro e Bari.

Nel 1982, viene condannato definitivamente a quindici anni di carcere per associazione sovversiva.

Attento studioso dell’etnicità, Freda definisce, nelle proprie opere più recenti, i principii di un razzismo “morfologico”. Nel 1989, fonda il movimento politico-culturale “Fronte Nazionale” – il cui atto costitutivo ufficiale reca la data del 1990 - e pubblica L‘Antibancor (rivista periodica di studi economici e finanziari) e numerosi volumi dedicati alla questione razziale connessa con i problemi migratorii.

Il Fronte Nazionale esprime la propria preveggente apprensione di fronte alla mostruosità del disegno di una (pretesa) società multietnica e all’inumanità della globalizzazione. Esso si propone soprattutto come scuola, come luogo di formazione politica. Ma alcuni magistrati ritengono che sediziose e nocive siano le parole di Freda (“ontologicamente criminale”? domanda allibito alla corte il difensore di questi, l’avvocato Carlo Taormina) – e irridono la sua previsione dei conflitti razziali che pur vanno profilandosi. Freda viene condannato, così, a tre anni di carcere e il Fronte Nazionale è sciolto dal Consiglio dei Ministri, nel 2000, sulla base della legge Mancino-Modigliani.

Nel 2004, l’Editore dà vita a una nuova collezione di Ar, che ospita i testi di Friedrich Nietzsche con l’originale tedesco a fronte (e mira a ripulire le scritture nietzscheane dall’invadenza dei ‘passatori’ infedeli), dando alle stampe L’anticristiano.

Attualmente il concerto di voci da lui ordinate varia dal libretto per fanciulli sul come astenersi dalle superstizioni fideistiche, alla calligrafia erotica, ai testi filosofici, politici, genealogici, a volumi sull’arte e l’estetica, a vigorosi pamphlet d’assalto.

(da La disintegrazione del sistema, V edizione)

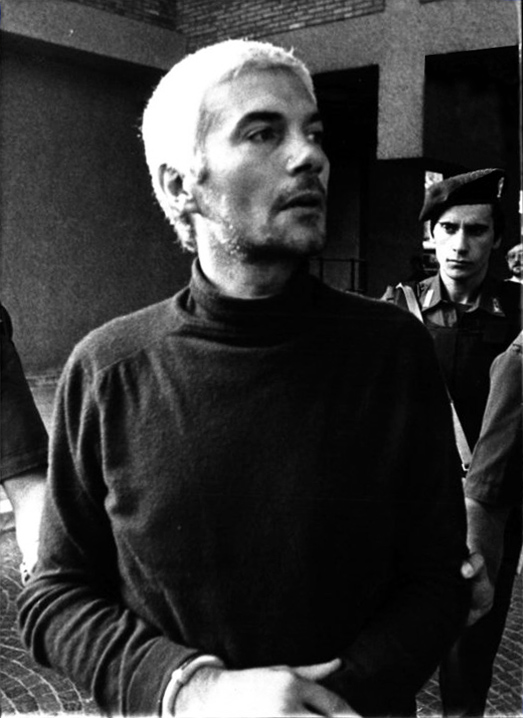

S’i fossi Freda arderei il mondo. Una vita tutta al superlativo. Bellissimo e dannatissimo, capelli bianchissimi, ribelle non per una stagione ma per tutta l’esistenza, accusato a gran voce non di aver ucciso un paio di persone in un reflusso di pathos ma di aver organizzato la strage di Piazza Fontana, madre di tutti i ‘sacrifici’ politici (e poi assolto, dopo un processo decennale che tenne l’Italia incollata ai telegiornali). Timbro di voce più che grave. Cercagli solo un capello non bianco, grigio chiaro, sulla testa, e non lo trovi. E’ completamente candida, senza sfumature, senza sbavature. Contro lo stato al punto da non concederglisi nemmeno nel nome. Franco per l’anagrafe, per la legge e per i curiosi; Giorgio per sé e per tutti gli altri.

Anche se è da vedere, qui, come nella sapienziale e sorprendente chiusa dell’Eneide, chi arde e chi è arso, perché la sorte di Freda comincia a mandare vampe ben prima della sua nascita, con un trisnonno, notaro irpino e munifico sindaco antiborbonico (“i limiti del razzismo biologico” – dice l’epigono, di avviso completamente opposto…), finito nel mirino del brigante Carmine Crocco, che gli incendiò la biblioteca e gli affumicò i tomi di diritto pubblico e privato insieme a un po’ di carmi latini, postillati con grandi ghirigori ai tempi venerandi delle scuole ottocentesche.

“Studia, Michelangelo, che sennò ti tocca fare il pubblico ministero…” – diceva don Gennaro Freda. Mica con sprezzo: allora usava così. Era un altro mondo, in cui i pubblici ministeri venivano considerati come il due di picche. E il figlio, il bisnonno del nostro protagonista, studiava leggi e leggine, a Napoli, pur restando un ‘campatore’, amante della vita gratuita e voluttuosa. Altre vampe: il rosso dei capelli della postigliera di cui sussurrano conobbe le grazie, sottraendole agli altolocati sospiri del barone indigeno. Bocche di donne e paragrafi di pandette.

I cafoni se ne andarono e cominciò a tirare brutta aria, aria di ‘incivilezza’ in paese. I campi, senza braccia che li lavoravano, da infiniti che erano, si raggrinzirono e diventarono poco più che fazzoletti. Tutto era cambiato quando nacque, circa un secolo dopo, Franco Freda di Michelangelo, che il suo nome anagrafico lo apprese solo, con una certa perplessità, in prima elementare. Nacque aspramente, a Padova, in una fredda notte di guerra. Il padre, soldato, a obbedire al Duce, che lo spedì a combattere ai quattro angoli d’Europa. Nel febbraio del ’41, gli era appena morto un commilitone che si chiamava Franco. La levatrice fu così mandata a iscrivere il piccolo all’ufficio anagrafe con ordini confusi. Giorgio… Franco… Lei ricordò solo il secondo nome. Ditelo ai misteriologi che non c’entrano i nomi di battaglia.

Incendio numero uno: il covo di via Patriarcato nel centro storico di Padova, dove Freda riuniva la sua masnada e dove aveva aperto, nel ’68, una libreria dal nome odioso per Padova, la libreria Ezzelino. 1975. Forse un commando delle Brigate Rosse. Forse c’era con loro un noto ideologo scarlatto. Di sicuro, dentro i locali, c’erano due persone e un bambino di pochi mesi e, di sicuro, se non ci fosse stata l’uscita sul retro, sconosciuta agli attentatori, si sarebbero tutti e tre cotti a puntino. Avevano buttato una molotov e chiuso la serranda, trasformando la libreria in un forno. Freda era già in galera da quattro anni e di anni ne aveva trentaquattro. I suoi maglioni col collo alto, i suoi zigomi, la sua schiena dritta e le sue idee inconcepibili, sospese tra la Grecia di Eraclito e Platone, la scrivania di Nietzsche e il Terzo Reich, avevano già fatto il giro delle gazzette.

Incendio numero due. Via san Biagio (sempre in centro a Padova). Brucia l’ex studio di Freda adibito a deposito dei volumi di Ar, la sua casa editrice, fondata nel 1963. Altri libri affumicati: Celso, Porfirio, i Discorsi contro i galilei di Giuliano Imperatore. Siamo negli anni ‘90. L’Editore (così lo chiamano i suoi aficionados) è di nuovo in rotta con il diritto italiano per aver fondato, nel 1990, un movimento politico, il Fronte Nazionale, che voleva impedire l’ingresso massiccio di immigrati in Italia. Allora, se ne coglievano malcerte (ma per lui certissime, così come è stato) avvisaglie. Si trovava ancora in galera, Freda, – sarà stato il 1987, poco prima della scarcerazione definitiva per Piazza Fontana – quando vide la prima immagine di un gruppo di vu’ cumprà all’ombra della madunina, sotto le spade celesti delle guglie del Duomo di Milano. O è un fotomontaggio o è un’indecenza – pensò. Non si concesse neanche due anni di congedo dalle cure politiche e, nel 1989, cominciò ad attraversare l’Italia per costituire il Fronte Nazionale, che il consiglio dei ministri sciolse, nel 2000, per le sue frizioni con la legge Mancino. Dieci anni di vita: bastarono perché i balconi dello studio di via san Biagio, davanti alla storica biblioteca universitaria, si annerissero, e non metaforicamente.

Mettiamoci anche le fiamme della guerra che il piccolo Giorgio conobbe nei suoi primi anni di vita. Mettiamoci gli urli delle sirene e il mormorio lento, inerzia e rassegnazione, dei rosari ascoltati nei rifugi. E mettiamoci il cielo che si rovesciò, un giorno, frantumando gli affreschi del Mantegna. Il filobus che si ferma di colpo. L’ululato della sirena. La gente che corre tentando di scappare dalle bombe. E lui, Giorgio, attaccato al petto di un’amica della madre che se l’era portato con sé in giro per la città. Lei paralizzata; l’autista fuggito in barba a decenze e doveri e, all’improvviso, la lana dura del cappotto di un soldato tedesco, Alfred, che si era infilato il piccolo dentro il suo bavero e li trascinava entrambi al più vicino rifugio e poi, dopo una pausa interminabile, lo riportava a casa, dalla madre e dalla sorella, quando gli amici di Pippo, il tremendo bombardiere alleato, avevano finito le munizioni. “Noi sì morire, bambini no” – disse il tedesco, umano troppo umano. Facile diventare nazisti. Ma non Giorgio, lui non sarebbe mai diventato nazista sull’onda del sentimento. Lui, se un po’ lo fu, è perché indotto dal suo Platone, compulsato tra il liceo e la laurea, e per un’innata sensibilità per lo stile.

Come non fu decisiva l’occasione in cui i rossi cercarono di linciare suo padre, nel giorno dell’attentato a Togliatti. Michelangelo Freda la guerra la fece fino in fondo, fascista fino alla fine, e provò la dolcezza delle bucce di patate nei campi di concentramento tedeschi subito prima di fare lo scudiero di Mussolini nella Repubblica Sociale, e ritornò a casa senza stivali, lasciati come giusto pegno di guerra a un partigiano. Rabbia, amarezza, anche se lui fascista lo era solo perché era fascista lo stato, la sua nazione, e non fu mai come il figlio, ribelle e libero nella passione ideologica. Finita la guerra, Michelangelo Freda riprese il suo ruolo di servitore dello stato, direttore del più odioso degli uffici, l’ufficio imposte, e si portava la legna da casa per la stufa per non approfittare dello stato. Uomini ormai estinti anche loro, insieme allo stato che veneravano. Un po’ di rammarico politico gli era rimasto, però, un’ombra di nostalgia, e bastò per farlo diventare segretario della sezione dell’Uomo Qualunque di Adria, città in cui risiedeva per lavoro, prima di trasferirsi a Piove di Sacco e infine a Padova. Nel giorno dell’attentato a Togliatti passeggiava insieme a suo figlio, quando un nugolo di rossi gli fu addosso menando calci, pugni, ingiurie. Allora mancava il diversivo della tivvù e la politica era passione.

Ma chi cercasse in Giorgio del rancore per quegli episodi, del risentimento mascherato da ideologia, non ne troverebbe. Per lui à la guerre comme à la guerre, per sé e per gli altri, e basta con le moralette, con i vittimismi, con il moccio al naso.

Insomma, il contrario di certo neofascismo italiano retorico e bigotto, puntellato di labari e lacrime, di commemorazioni e sceneggiate. Il contrario del “sangue-dei-vinti”, del “cuori-neri” style. Non parlate a Freda delle foibe, non parlategli delle cattiverie dei partigiani, dei massacri di Stalin, non pretendete che lui usi per l’Italia la parola patria (“sono italofono, non italiano” – precisa), non aspettatevi di vederlo commosso per le tredicenni violentate dopo il 25 aprile. Le uniche figure che muovono il suo cuore, al plauso, sono le due vendicatrici, Maria Pasquinelli, l’erinni che uccise, nel 1947, a Pola, il brigadiere generale W. De Winton (comandante della guarnigione britannica), e Alfa Giubelli che, nel ‘56, vendicando con la madre uccisa il fascismo, accoppò il sindaco comunista del paese, ex partigiano.

“Prima ci si vendica e poi si fa la pace” – pare abbia detto Freda al giovanotto Ventura che comiziava, nel 1967, di pacificazione necessaria. O lo scontro totale con l’inaccettabile – ai suoi occhi – ipocrisia postbellica, o la distanza assoluta, la monacalità. “Un monaco” – si definisce oggi, mentre cesella, con attenzione ‘imperdonabile’, le sue traduzioni da Nietzsche e da Spengler, mentre pensa alle nuove voci da aggiungere alla sinfonia antimoderna, antiumanistica, antiborghese e antisentimentale delle Edizioni di Ar, che va dagli Aurea carmina di Pitagora alla gaia erotica, a Nietzsche, a Evola, al Mein Kampf (ma in livrea bella e preziosa, mica con quei goffi grassetti pseudorunici da santino nostalgico).

Esserci, comunque, quando Freda duellava con D’Ambrosio agli albori del processo per Piazza Fontana. Esserci quando imponeva alle guardie di aspettare che si potesse infilare i guanti prima di mettergli le manette o gli schiavettoni, ché il ferro democratico non toccasse i suoi polsi. Esserci quando, giovanissimo, passando tra i tavoli del Pedrocchi, lo storico caffè padovano, indicava al suo seguito i reduci del fascismo intenti ad annegare nell’ebbrezza alcolica e nelle chiacchiere i bei tempi, dicendo con durezza: “Guardateli, quelli che hanno perso la guerra”. Esserci, in via Patriarcato, ad ascoltare, nelle sere di sabato, le sue letture del Federico II di Kantorowicz, con quella voce e quella faccia fatte apposta per la recita di leggende antimondane. Esserci quando gabbò le guardie, a Catanzaro, e si “allontanò” (come preferisce dire) dal domicilio coatto, prima di beccarsi l’ergastolo per strage (poi annullato con triplo sigillo), andando a passare quell’inverno esistenziale in Costarica. Esserci quando, durante il breve esilio, gliene succedevano di tutti i colori intorno – e non è uno che ami i romanzi. Esserci quando, ancora oggi, incanta agricoltori e impiegate delle poste, che potrebbe arruolarli di sicuro se gli interessasse fare la guerra. Esserci quando, nel 2000, citato come teste nel corso dell’ennesimo processo per Piazza Fontana, interruppe il pubblico ministero, che aveva cominciato a interrogarlo senza presentarsi, innescando una micidiale ‘sticomitia’:

“Chiedo scusa, signore, lei chi è?”

“Sono il pubblico ministero.”

“La riverisco.”

Un uomo inimmaginabile. Che appassiona o atterrisce. Che si venera istintivamente o si evita in toto. Da recitare tutta la “Marcia del coraggio” di Papini, prima di incontrarlo, ché, come minimo, ti farà vergognare di quello che hai appena detto, letto, non fatto, mangiato. Con il suo staffile letterario sempre pronto:

“Questo popolo di cialtroni, di carogne, di osti, di legulei, di traditori…” (dal pamphlet In alto le forche!)

Con i suoi giochi di etimi e radicali linguistici:

“Noi dobbiamo situarci sulla linea che segna il confine tra cielo e terra, in cui cielo e terra si confondono: in cui l’illuminante e l’illuminato danno vita al luminoso.” (da La disintegrazione del sistema)

Antimondano. Disgustato dai politicanti attuali. A un passo dal rinunciare alla lettura del quotidiano, di cui lo incuriosiscono appena le avventure della politica estera. Sobrio. Secco. Severo. Ma, a sentire le femmine che gli girano e giravano e sono sempre girate intorno, pure “seducente”, “ammaliante”, “affascinante”. Donne anche di sessanta, settant’anni che, ricordandolo, te lo dicono così, in un soffio, come adolescenti alla prima cotta: “affascinante”. Un ‘campatore’ al modo del bisnonno, ma più da proiettili che da pandette. “Bocche di donne e di fucili”…

Prima di accalorarsi per i trecento di Leonida, Freda ama Attilio Regolo, la cui fedeltà scordò ogni convenienza e ogni compiacimento. Vincere in questo mondo non gli preme, non gli importa nulla del successo mondano, ma se vincesse lui vorrebbe fare fuori “anche il cane di casa” dei nemici. Tranquilli, non c’è quel rischio. In una recente intervista (delle pochissimissime che concede), alla domanda: “Come pensa debba muoversi l’uomo ‘in ordine’?”, ha risposto con decisione: “Non deve muoversi. Deve stare fermo, raccolto in sé, concentrato in sé. Naturalmente, nel proprio miglior sé.”

S’i fossi Freda, in effetti, pensandoci bene, non lo arderei mica questo mondo, che poi col cavolo che si sopravvive con tutte le esalazioni chimiche nocive che si sprigionano. S’i fossi Freda, a questo punto, capito come funziona il giochino della modernità ragionevole e plurale, tollerante e pietosa, me ne starei ben trincerato nella mia torre d’avorio patriarcale, ad Avellino, tra il monte Terminio e il monte Partenio, grazie alla sorte pure dietro un paio di colonnuzze doriche, a tradurre e a tramandare. E questo fa infatti, l’editore più tabù d’Italia, candido e inafferrabile.